バラの読みもの 新着一覧

-

【参加者募集中】26年2月15日冬の切り接ぎ講座(台木5本おまけつき!)

篠宮バラ園の体験講座

日本に昔から伝わる農産物の生産方法、「切り接ぎ」。バラでも良く用いられているこの方法を、一度体験されてみませんか?

「バラってどうやって生産しているの?」という疑問をお持ちの方はもちろん、バラをもっと深く楽しみたい方に、バラ栽培の第一歩、バラを生み出す技術、「切り接ぎ」を実際に体験していただく講座です。

バラ一筋50年の園主が、ノイバラの台木を用いて実際の技術をお見せし、その後皆様に体験していただきます。

バラ一筋50年の園主が、ノイバラの台木を用いて実際の技術をお見せし、その後皆様に体験していただきます。

(※ロサオリエンティスやイングリッシュローズ、河本バラ園などに代表されるブランドローズは、種苗法等で権利が守られている品種が多数あります。そのような品種を増やすことは違法です。違法でない品種での切接ぎ体験となります。)

・種苗法についての簡単な説明(違法な接ぎ木や転売は行わないというご署名をいただきます。)【講座内容】※すべて温室内で行いますので、雨でも開催いたします。

・台木となるノイバラの説明

・「切り接ぎ」という生産方法について

・切接ぎ体験(練習と実践)

・4号ポットに鉢上げ

・時間がありましたら質疑応答

※接ぎ方や、自然環境によっては芽がつかない場合があることをご了承ください。

※接ぐ品種は当園でご用意いたします。

・講座内でご自身で接いだポット3株お持ち帰りいただけるもの

・ノイバラの台木5本セット(ぜひご自宅でも練習してみてください)

※ご配送をご希望の方は別途送料を頂戴いたします。

8名様/回【定員】

※定員になり次第締め切らせていただきます。

※どの講座も同じ内容です。【日時】

【1】2月1日(日)10時~12時終了しました!

【2】2月1日(日)14時~16時終了しました!

【3】2月15日(日)10時~12時

【4】2月15日(日)14時~16時

この講座では、下記の写真の様にナイフを使用します。(当園でご用意いたします。)刃物の取り扱いには十分にご注意ください。【必ずご確認下さい!!】

万が一お怪我をされた場合、当園では責任を負いかねますのでご了承ください。

ナイフを使用します

ナイフを使用します

中学生以上(ナイフを使用するため)【参加資格】

中学生のお子様も、大人と同じ料金となります。

※同業の方のご参加はご遠慮ください。

種苗法に関するニュースです。ぜひご覧ください。 ABCテレビニュースより【種苗法について】

12,000円(税込)【料金】

当日、現金またはpaypayでお支払ください。

【お持ち物】

・お飲み物

・タオル(汗や手拭き用)

・ナイフ(使い慣れているナイフがございましたらお持ちください。なければこちらでご用意いたします)

・剪定ばさみ(お持ちでない場合は当園のものを順番に使用していただきます)

・持ち帰り用の袋(直径12cmほどの4号ポットを3鉢、ノイバラの台木5本セットをお持ち帰りいただきます)

※手袋は当園でMサイズをご用意いたします。

※雨でも決行となります。土で汚れても良い靴、服装でお越し下さい。

こちらよりお願いいたします。【お申込み】

通販と同様にカートに入れてご注文手続きを完了させてください。

配送先の選択では、お客様のご住所をご入力ください。

↓

お支払い方法の選択で「直売所で現金またはpaypayで支払い」を選択してください。

↓

お届け方法の指定では「直売所で受け取り」を選択してください。

↓

ご注文内容の確認画面

↓

ご注文を確定する

↓

ご注文が完了し、画面に[ご注文番号]が表示されたらお申込み完了です。

※ご注文を確定、完了を持って受付となります。まれに、最後のご注文確定まで操作を終えていないお客様がいらっしゃいます。

その場合は受付とはなりませんのでご注意ください。お申し込みの際は、お手続きを最後まで完了させ、ご注文番号が画面に表示されたかご確認下さい。

〒203-0023 東京都東久留米市南沢4-1-7 篠宮バラ園【アクセス、駐車場について】

詳しくはこちらのページをご覧ください。

https://shinomiya-rose.com/tyokubaijyo

駐車場あります。

https://shinomiya-rose.com/contents/greenhouse/park.html

園主 篠宮政樹【講師】

photo TAILWIND.Tomohisa WATANABE

photo TAILWIND.Tomohisa WATANABE

「毎日がバラとのお付き合い」

20歳のころから50年以上バラとともに生活しています。いまだにバラの気持ちを理解しきれていません。

「気まぐれで気位の高い姫と、これからも…」

園主のひとり言でした。

「切接ぎ講座はまさに篠宮先生の匠の技を見れただけでなく、貴重な体験までさせて頂き、しかも自分で作った体験切接ぎ苗を3鉢まで持ち帰れたのもとても嬉しかったです。熟練のプロとアマの差も分かり益々バラを育てる楽しみが増しました!篠宮先生の講座はこれからも是非参加したいと思いますのでよろしくお願いします。」参加されたお客様の声

「見るのと実際に自分でやるのとは全くの別物で、切接ぎはそんなに簡単なものではありませんでした。でもバラ農家さんの実際の作業を体験させていただくなんで貴重な体験になりました。次は芽接ぎ体験を挑戦してみたいです。」

「お話が具体的で楽しく作業できました。アットホームな温かい雰囲気で、また参加したいと思わせる講座でした。癌腫のお話も参考になりました」

「大変、参考になりました。今まで何回も自宅で切り接ぎしましたが、失敗に終わり、困っていました。今回、具体的に教えていただきましたので、バラの楽しみが増えそうです。」

「普段見ることがほぼ出来ない切り接ぎを見ることができ、またプロの指導を受けることができ、とても充実した一日になりました。春になったら芽が出てきてくれますように。他のバラが好きな人にもおすすめしたいです。秋の芽接ぎ体験も参加したいと思います。」

「社長の手が、神手のようで作業工程を見るのが楽しく、そして感動しました。スタッフの皆様、社長、ありがとうございました。道具の大切さが、切り接ぎでは重要と改めて感じました。切る時が、とても楽しかったです。」

「大変楽しい経験でした。これで(活着し芽が出て)成功すれば言う事はありません。今度は芽接ぎに挑戦したいです。」

「今回の体験講座とてもためになりました。初めての参加だったのですが、また是非参加したいと思っています。本日はありがとうございました。」

「接ぎ木(した後の冬場)の管理までの講習を受けた。pointを押さえないと付かないことがよくわかって良かった。」

「今日は大変勉強になりました。とても貴重な体験ができました。今後もいろいろ体験会に参加したいと思います。今日切接ぎした苗がみんな春に芽が出るとうれしいな~と楽しみが増えました。今日はありがとうございました」

「はじめてのことなので自分にできるかどうか不安でしたが、社長やほかのスタッフの方の指導でどうにか3本完成しました。伸び伸びと育てくれることを望んでいます。本日はありがとうございました。」

「芽接ぎ、切接ぎととても勉強になりました。いつも思うのはなかなか難しい。また次回、消毒講座など楽しみです。」

「本日はありがとうございました。秋の芽接ぎ講座にも参加しましたが、切接ぎの方が難しく感じました。刃物を扱うことがほとんどないので、まっすぐに刃を落とす角度を正確に行うのが難しい!台木と穂の面がピタリと合わせるのに苦労しました。これから管理に気を付けてうまく活着できるように頑張りたいと思います。」

ご参加、お待ちしております!

-

2025年春苗をご購入いただいたお客様の声5

・公式ホームページやSNS等の解説をみて、バラを大切に育てつつも過保護にもせず、それぞれの性格や個性に合わせてバランスよく見守る感じが、好印象を持てました。 前回購入したバラ苗も状態が良く、直ぐに新しい花をつけましたので、安心して育てられると思いました。自分が住んでいる地域と、苗が育てられた地域が比較的近いのも、バラが無理なく成長できる良い条件か、とも判断致しました。お客様の声

・何時もYouTube見てます。 お優しい語りで聴き良いです。ありがとうございます。 薔薇を楽しみにお待ちしております。

・前回購入させて頂いたバラ苗が素晴らしかったので。

・近くに引っ越してきて気になっていた時にYouTubeを観たから。

・何度か頂いてよかったから

・ブラックティの苗を販売していたから。

ブラックティ

ブラックティ

・前回、アイスバーグとホワイトクリスマスを購入。 大変状態が良く、本当に購入して良かったため。

・Youtubeを拝見して以前こちらで購入し庭に植えています。画面から伝わる薔薇のプロが育てられた苗が安心できます。

・薔薇友に紹介していただき 沢山薔薇の種類があり 探していた薔薇を見つける事が出来たので

・Youtubeで店主さまの人柄を見込んで購入を決めました

・ピースが大好きなおばあちゃんに頼まれ、どうしてもピースをまた見たいとの事で他社で先日つるピースの4号苗を購入いたしましたが、うどんこ病の苗が届きました。。こちらはきちんとしたバラ園ということで、健康体のピースが届くことを祈り、購入させて頂きます。

・自家栽培の健康台木のバラ苗が他社よりとても立派で優れていると思います。 それに動画から伝わる園主さまの、お人柄もとても素晴らしいと思います。

ノイバラの台木

ノイバラの台木

・他のバラ園では売っていない探している品種があったから。

・観光でバラ園に行きバラの綺麗さに 家でも育ててみたいと思い 買いに行けるお店はないか 探していたところ口コミと YouTubeでの説明を見て購入を決めました

・信用できる印象だったから。

・取り扱っているバラの数が多いいという事とバラに対する専門知識と想いを感じるから。 また前に篠宮バラ園さんから購入したバラ苗がとても品質が良かった為。

・前回買ったバレリーナが良かったので

バレリーナ

バレリーナ

・YouTubeで実際のバラを見ることができたから

・YouTubeのチャンネルを見て社長さんと薔薇が可愛かったので。

・YouTubeでいつも拝見させていただいてます。 園主さんのこだわりや優しさがとてもよく伝わる素敵な動画で楽しませていただいてます。 こちらのバラ苗もとても丈夫で大好きです。 ありがとうございます。 今後のYouTubeも楽しみにしてます。

・園内の様子をホームページで拝見。

・苗の状態がとても健康的です。

・昨年初めて購入し、鉢増しなどの初心者講座にも参加させていただき楽しんでいます。今年は秋に家を建て替えているのでその際にバラを地植えで増やしたいと考えているため、また同じところで購入させていただこうと思いました。

・魅力的な品種がたくさんあったから。 一つ一つのバラについての説明がとても丁寧だったから。

・花のラインナップが趣味に合っていることと、何よりも社長が好きです(笑)

・一度購入して キレイなバラが届き、信用できるお店だと思いました。YouTubeをみてまた欲しくなりました。

・以前も購入させて頂きました。苗がしっかりしており、枝ぶりも大変良く、良い苗を購入出来たと思っておりました。今回もプレゼント用に購入させと頂きました。

・いつもしっかりした良い苗を送って下さるので安心して育てられます。父が亡くなる前、私に「薔薇はやりなさい(育てなさい)」と言い残したのが最近心に広がり、購入が加速してしまっています。

嬉しいお声、本当にありがとうございます!!!

photo TAILWIND.Tomohisa WATANABE

photo TAILWIND.Tomohisa WATANABE

-

2025年春苗をご購入いただいたお客様の声4

・園主の昔の苦労話のYouTubeをみてウルっときました 私は昭和29年2月生まれのジジイです 園主の様にバラで楽しく、ハリのある余生をおくりたいですお客様の声

・欲しかった品種の長尺苗があったから。 御社のサイト上で台木が丈夫と記載があったこと、薔薇園の名前から他ショッピングサイトより安心、信頼感があったから。 サハラ98の花色に一目惚れ、近所のホームセンターや花屋を周るも見つからず。他の花色には惹かれずじまい。 今日から穴掘りとフェンスの準備をしてお迎えに備えます。どうぞよろしくお願いします。

サハラ'98

サハラ'98

・他社にない在庫があったこと、YouTubeで丁寧な育て方の動画を拝見したから。

・いつも楽しく 配信見させていただいています。7歳のころから薔薇の周りの草むしりを任されていました。戦後ばらブームの頃です。もう70年近くたってしまいました。懐かしいバラ品種があるのでうれしいです。今回の注文は私の好みのばらです。クリムゾングローリーとかピース とても懐かしいです。園主さまによろしくお伝え下さいませ。 ファンより

クリムソングローリー

クリムソングローリー

配信を見て 育ち具合がとても素晴らしいと思いました。バラに誠実に毎日、毎日向き合わないと育たないと思います。配信がとても分かりやすく力になります。

・いつもYouTubeをみているから

・月日が経つに、苗は元気に成長しました。 ブルームーンは、昨年はあれれ一期咲きで終わってしまったのですが今年は沢山咲いてくれました。 初めてのCLだったのですが一階の屋根を越えるのが2本でています。 来年は蔓の整理が必要と楽しみです。

・欲しかったバラをネットで検索したところ篠宮バラ園さんが在庫ありでした とても有難いです 他にも欲しいバラがあるので今後もよろしくお願いします

・家の近くにあってご近所さんにおすすめされて購入するようになりました!

・あるバラ園で見た「桜霞」がとてもきれいで、何年も探して、やっと貴園で販売していることを知り、注文でき、とてもうれしいです。

・【芽接ぎ講座をお申し込み】待ってました(^-^) 楽しみにしております。 よろしくお願いしますm(_ _)m

・自宅から近くて環境が似てるので同じように育てられると思った為 Youtubeなどを見て篠宮さんの薔薇愛を感じられるので

・昔からある古いバラ チェビーチェイスはどこにも売っていなくて、もしかしたらYouTubeで昔ながらのバラも取り扱っていると話していたのを思い出し、篠宮さんなら!と思いネットを見てみたらあったので、やっぱり!どこに売っているか数年間も探し回るのではなく、もっと早くネット購入を検討すれば良かった!と後悔しながら、たった今念願のバラを購入することができ、満足しているところです。1日も早く誘引して来春には憧れのガーデンデザイナーさん宅のようなグラデーション壁を作れるかと思うと今からワクワクが止まりません!!

チェビーチェイス

チェビーチェイス

・ホームページで薔薇に対する丁寧なお姿の紹介を見て、またきめ細やかな育て方などについての説明をされていたので。

・先だって頂いたピエールドゥロンサールと合わせて、アーチに仕立ててみようと思いましたので。間違いなく、育ってくれますので、楽しみに育てていきたいです。

・畑で元気に育てられた苗だから。 薔薇の個性を大切にしている様子が、ホームページや動画解説から伝わってくるから。

・畑で大切に育てられているから。薔薇苗管理のコツが、分かりやすいから。

・篠宮バラ園様はテレビや書籍で存じていましたが、今日強香のバラを検索していまして篠宮バラ園様のビデオを見させていただきました。 優しい口調で花後の剪定や植え替え等をとても分かり易く教えていただき私もすぐ育てたくなりました。

・大切に育てていらっしゃるのが伝わります。 安心して購入できそうです。 初めてですが、宜しくお願いします。

・探していた品種の大苗の在庫があったため

・篠宮バラ園様の動画が素晴らしかったので。

・YouTubeをいつも見ていて苗を買ってみたかったから

・欲しい品種があったため。

・色々なバラのショップで苗を購入してますが、篠宮バラ園の苗が1番元気が良いと思います 今年篠宮バラ園で5鉢購入しましたが全部元気でベーサルシュートも出まくってます 篠宮バラ園のYouTubeはちょっとやり方が違ったりして どっちがいいのかなぁと思ってましたが苗を見ると篠宮バラ園のやり方は間違ってないんだと思うようになりました

・信頼があるから。

・初めまして。以前から園主様のUチューブを拝見させて頂いており、お人柄の実直さや薔薇に対する熱い想いや愛情を感じておりました。新苗でも二年生苗でもそこまで育てることは容易ではないですよね、子供を育てるがごとく薔薇と接するご様子に是非我が家でお迎えするのなら篠宮バラ園さんからがいいなぁと思っていました。併せて最近コーネリアとラベンダーラッシーが気になっていたのです、丁度探していたところ篠宮さんのショップに二つの品種が2年生苗で出品されておりましたので迷わず購入させて頂くことにしたのです。嬉しい限りです。

コーネリア

コーネリア

・バラの育て方が丁寧に説明されていた。

・バラ初心者ですが、YouTubeを楽しく見させていただいています

・先日購入したバラ苗の状態が良かったので再購入しました

嬉しいお声、本当にありがとうございます!!!

photo TAILWIND.Tomohisa WATANABE

photo TAILWIND.Tomohisa WATANABE

-

バラの冬のお手入れ・管理、注意すること

ばら苗の管理方法バラの冬のお手入れ 何をするか 注意すること

12月に入り、気温も大分下がってきました。 この時期から、おおよそ2月末までの3か月間は、一般的に(休眠期)と言われるバラにとっては過酷な季節に当たります。

休眠とは、温度が下がる事によって自分の身を守ろうとする行為を言います。寒さにじっと耐え、来る春に備える大切な時期でもあります。 バラの管理も、活発に成長していた温かい時期と異なり、活動休止のこの(期間内)にしておけば良い作業と思って頂ければ良いと思います。

※まだ暖かい場合やお住いの地域により、秋のお手入れもご参考にしてください。 秋のお世話

目次

冬剪定(本剪定)

つるばらの誘引

つるバラの誘引~結び方~

鉢の植え替え(土替え)

鉢植えの寒さ対策

水やり

肥料

病害虫の防除

バラの休眠期と暖冬について

冬に購入する苗の注意点【冬の大苗、裸苗】

冬剪定(本剪定)

10月の秋の花を楽しんだ後に剪定をしますが、現代では暖冬のせいか12月になっても花を咲かせ、楽しませてくれる場合もあります。

花を咲かせるということは、休眠に至っていないということです。その場合、カレンダー上では12月でも、(本来は休眠期に行う)深く切り詰める本剪定は無理にしなくてOKです。最終的には2月末までに行えば良い作業です。

剪定の方法は四季咲き、ツルバラなどの系統別の特性をいかした作業がそれぞれ必要ですので、それに従ってください。

(1)四季咲き鉢植えの剪定

★ポイント★

・株全体のバランスを考える

・勢いの良い枝から剪定する

・芽の位置を把握する

(2)四季咲き地植えの剪定 00:00剪定スタート

9:20去年切ったところとは…

10:22形を保つ大事さ

21:27シュートの剪定

26:50決まった形はありません

29:18気を付けること

30:43三月でも剪定していい?

33:14肥料について

(3)つるバラの剪定

00:00はじめに

04:15剪定道具の紹介

06:53株元から枯れ枝を剪定

07:53いる枝、いらない枝の選別

09:20若い株の場合は…

10:40枝を減らす

12:26脇枝を少し残す

18:47隣の株へ移動

21:50枯れ枝と元気な茶色い枝との見分け方

25:20上部で気を付けること

26:19枝数、風通し、花数

27:08外芽、内芽

29:25まとめ

30:39花数を増やすコツ

32:19下にも咲かせるコツ

33:36四季咲きとの違いつるバラの誘引

水平に誘引よりも、下の方へ空いているところへ誘引するのがたくさん花を咲かせるコツです。

00:00つるバラの誘引

13:45テッポウムシに気を付けよう

16:10使っている紐は?

18:58毎年誘引しなおすの?

21:11新苗の誘引は?

23:46冬以外も誘引して良いの?

26:28老化した株からシュートを出すには?

29:33小さめのアーチに誘引できないのですが

33:10新しいシュートを出すには

35:33最後につるバラの誘引~結び方~

とっても地味な動画ですが、ご覧いただいた方より「実は知りたかった事なんですありがとうございます!」「バラ栽培はじめて13年なのにふつうに八の字結びでやってました。ご教授くださり感謝」「なかなか誰もそういう細かいことを教えてくれません丁寧にありがとうございます」とご好評いただいています。

※誘引の紐についてはこちら

鉢の植え替え(土替え)

鉢栽培をしている場合、土をごそっと入れ替える植え替え。1~2年に一度はこの休眠期に必ず行いましょう。

限られた狭い鉢という環境の中で生育しているので、植え替えは大切な作業になります。 市販の用土か、ご自分で正しく配合した用土で植えます。植え替え後は凍らないように寒さ対策を必ずして下さい。

冬に新しい土に入れ替えておくことで春にしっかりとした根を張ってくれます。植え替えをしないと枯れるというわけではありませんが、春に元気な花を見るための年に一度のとても大切な作業です。 また、植え替え作業はコガネムシやカイガラムシ、アブラムシなどの病害虫がいないかチェックが出来るタイミングでもあります。

※植え替えには当園のオリジナル培養土がおすすめです。

※より詳しくは ブログ記事プロが教える冬の植え替えの基本(鉢づくり)をご覧ください。

※より詳しくは ブログ記事プロが教える冬の植え替えの基本(鉢づくり)をご覧ください。

こちらの動画でも手順を細かく解説しています。

00:00基本の植え替え(7~8号鉢ぐらい)

26:06やや大きめのサイズの鉢の植え替え

42:36特大サイズ(動かせないような鉢、プランター、誘引しているつるバラの鉢等)の場合

46:00気を付ける虫

49:00終わりに

鉢植えの寒さ対策

特に根が凍らないように注意をしてあげます。

幹の部分は比較的寒さに強いのですが、根を凍らせると死に至らしめます。人で言えば心臓に当たる部分ですので特に気を付けます。対策としては、夜にビニールや布などで包んであげると効果的です。 ※より詳しくは ブログ記事バラの寒さ対策をご覧ください。

動画でもご説明しましたので合わせてご覧ください。

水やり

路地植えのバラは特に必要ないです。 鉢植えのバラはいつものように、表面が乾いたらあげてください。ただ、春夏秋に比べ、水をあげる回数は大幅に少なくなります。

肥料

追肥は休眠期間内に一度ほど適量を置き肥して下さい。

病害虫の防除

バラが元気に生育する時期に悪さをした病害虫も来春に向けて、また、新たな子孫繁栄の為に生き延びようと涙ながらの努力をしています。 主に、葉ダニ、テッポウ虫、コガネムシの幼虫などしっかりと対処しておくことが大切です。

ハダニ

気温が0度を下回ると葉の裏に寄生していたダニは越冬のために、株元に降りてきて温かい表皮の内側に集まり集団で冬を越します。対策として、この時にハブラシなどで古くなった角質層を剥ぎ、赤く色づいたダニを退治して上げると有効です。

テッポウムシ

カミキリムシの幼虫とも呼ばれます。夏にバラの幹に卵を産み付け孵化した後、幹や根を食害して成長し主に年数を経たバラに大きな被害をもたらします。

対策として、12月~2月の休眠期に株元に食害された跡(木くず)が有るか無いか確認します。 無ければ問題なし、もし有るようならば必ず排泄した穴がありますので発見し、スミチオンなどの殺虫剤を穴に注入します。

※より詳しくは ブログ記事 カミキリムシ(テッポウムシ)の対策・防除法をご覧ください。

※より詳しくは ブログ記事 カミキリムシ(テッポウムシ)の対策・防除法をご覧ください。

コガネムシ

コガネムシも夏に産卵し秋に被害をもたらします、特に鉢栽培などで急に生育が悪くなったような時は要注意です、鉢から株を抜いてみると沢山のコガネムシの幼虫がいて、根が食い荒らされています。 こうならないように定期的に薬剤散布を行ったり、鉢から抜いて芽の確認も必要です。

※より詳しくは ブログ記事 コガネムシ類による症状と予防・対策をご覧ください。

カイガラムシ

葉が落ちて枝が見えてきた今の時期の手入れが適しています。ブラシでこすったり、洗車用の高圧洗浄で飛ばすのがおすすめです。

※より詳しくは ブログ記事 カイガラムシの予防・対策をご覧ください。

黒点病

秋に黒点病などに罹った枯葉は拾い集めて処分します、圃場全体の薬剤散布もお勧めです。

バラの休眠期と暖冬について

近年、あたたかい冬が増えています。

そのためお客様より「冬剪定をしたあとすぐに緑の新芽が伸びてきた。これって大丈夫なの?」とご質問をいただきました。

たしかに冬は休眠期で落葉するものですが、あたたかくて休眠に入らなかったとしてもそれはそれでその環境に応じて植物は一生懸命生きています(根が活動している)ので、気にされなくて大丈夫です。ましてや、ついている葉を無理に落とす必要もありません。

伸びたら伸びたで自然なので心配しなくて大丈夫です。たとえ1月2月に新芽が出てきて霜がついたとしても、株自体が枯れることはありません。2月いっぱいに春に向けての本剪定を行えばOKです。

葉が落葉しない場合も気にせずに

よくいただく質問に、「本来冬は葉が落ちるはずですが、まだ葉がついている。葉を落とした方がよいのか?」というものがありますが、これは落とさなくて良いです。自然の木々を思い出していただければおわかりいただけると思います。詳しくは動画でお話しましたのでご覧ください。

12月ごろから流通しはじめる【冬の大苗や裸苗】。冬に購入する苗の注意点【冬の大苗、裸苗】

お安く手に入る一方、注意すべき点もあります。バラのメカニズムや厳しい冬の管理のコツを知ったベテランさんにはおすすめですが、バラを始めて育てる初心者さんには春苗がおすすめです♪

00:00冬に購入する苗注意すること

17:49初心者さんは春苗が安全

20:14寒冷地のお客様

21:15気を付けていること

22:23暖冬ですが…

25:10芽吹くときも注意

-

【レポート】25年11/30つるバラ入門講座を開催しました!

11月30日(日)、「つるバラ入門講座」を開催いたしました。篠宮バラ園の体験講座

つるバラをこれから育てたいけど、初めてなので基本的な事から教わりたい。

少人数のつるバラ講座はハードルが高そう…と思っていらっしゃる方向けに、園内のつるバラを園主が実際に誘引・剪定する様子を見ていただき、つるバラの管理の全体像を掴んでいただく講座です。

当日の様子をお写真でご紹介させていただきます。

まずは温室のまわりのつるバラのご説明からスタートしました。しなやかなフランソワジュランビルや、定番のピエールドゥロンサール。

まずは温室のまわりのつるバラのご説明からスタートしました。しなやかなフランソワジュランビルや、定番のピエールドゥロンサール。

大輪系のつるティファニー。

大輪系のつるティファニー。

バラの小径の入り口、小中輪のさくらいばらのアーチ。

バラの小径の入り口、小中輪のさくらいばらのアーチ。

とても丈夫ですっと伸びるスカーレットクイーンエリザベス。

とても丈夫ですっと伸びるスカーレットクイーンエリザベス。

「つるバラ」と一口に言っても、小輪から大輪、枝がしなやかなものからがっしりしたものまで、様々なタイプがあります。花がない時期だからこそ、その木の性質の違いがよくわかります。

ざっくりお話したあとは、園主が剪定と誘引の実演をいたしました。

切るべき枝、残す枝、誘引の際の枝の持って行き方、どこへ持って行くかなどなど。

切るべき枝、残す枝、誘引の際の枝の持って行き方、どこへ持って行くかなどなど。

また、オベリスクの誘引もご覧いただきました。

また、オベリスクの誘引もご覧いただきました。

まずは、2年生で、初めて伸びた枝。春に購入した2年生大苗が、その冬までに伸びた状態と考えていただければわかりやすいでしょうか。

次はもう一回り大きいもの。この株は、前年に一度誘引したものを、翌春のために再度きれいに誘引しなおしました(3年生)。

次はもう一回り大きいもの。この株は、前年に一度誘引したものを、翌春のために再度きれいに誘引しなおしました(3年生)。

左が2年生苗のエクセルサ

左が2年生苗のエクセルサ

右が3年生苗のエクセルサ

左の苗が1年経ったら右のようになるという事ですね。

そして最後は温室で皆さまからのご質問にお答えしました。

つるバラとのお付き合いのイメージが湧いたでしょうか。

★ご参加いただいたお客様の声★

「つるばらの剪定を見られて良かった」

「バラ園の講座は初めてだったので、とても勉強になりました。説明しながらの実技は、見ていて分かりやすかったです。疑問に思っていた事も、聞く前からお話されていたので、とても良かったです」

「考えるより思いきりが大事なんだな、と感じました。参考になりました。好きなようにバラを楽しもうと思います」

「園主の自由自在で自然な実演と、園内の多くの株のお手入れが素晴らしいものでした。つるバラの仕立ての原則的な考え方がよく分かりました。勇気が出ました!」

「とても勉強になりました。帰宅したら早速誘引してみたいと思います」

「わかりやすい説明でためになりました」

「つるバラの誘引の仕方が参考になりました。自宅のバラは下が寂しくなりがちなので、下向きに留めて、来春はきれいに咲かせてみようと思いました」

「つるバラの基本を知る事が出来て良かった。迷いなく枝を切れるようになるには、相当な経験が必要だろうと少し気が遠くなってしまった」

「枝を下に持っていく事に驚きました。とても分かりやすくて良かったです。枝を切るとき、迷って選ぶのが大変でした。パッパパッパと切っているのがすごく参考になりました」

「不要な枝を切るのが参考になりました。誘引の枝の方向がよく分かった」

今回の講座でも、参考になったとのお声を沢山いただきました。

これからも皆様のご要望にお応えできるような講座を企画していきたいと思います。

ご参加いただきました皆様、本当にありがとうございました!

-

【レポート】25年6月 生産農家に学ぶ芽接ぎ体験講座

バラ栽培の第一歩、バラを生み出す作業である「芽接ぎ」。当園でも動画などを通して作業の様子を発信しています。篠宮バラ園の体験講座

そのような中で、自分でもやってみたい!どんな風に行なっているの?とのお声をいただき、今年は芽接ぎ作業を体験する講座を開催いたしました!

その講座の様子です。

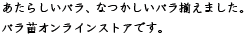

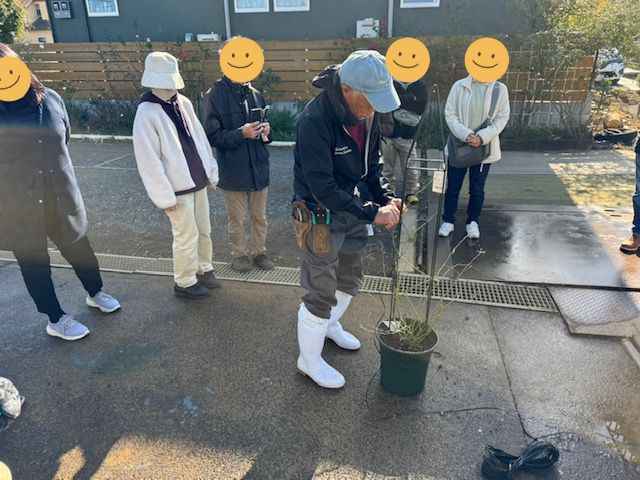

まずは園主より種苗法についての説明や台木となるノイバラの説明。

まずは園主より種苗法についての説明や台木となるノイバラの説明。

皆様熱心に、真剣に園主の話を聞いておられました。

その後、穂を取り芽接ぎの実演です。

その後、穂を取り芽接ぎの実演です。

参加者の皆様もナイフを持ち、体験していただきました。

本や画像などを観て勉強しているけれど、わかりずらいという方もいらっしゃいました。その方も、園主の手元をまねながらご自身で実際に手を動かすことでご理解いただけたようです。 ナイフの使い方、力の入れ方が難しいのですが、皆様とても習得が早く素晴らしかったです。

最後に質疑応答です。

普段から疑問に思っている事など、質問も多岐にわたり皆様熱心に聞いていらっしゃいました。 今回ご自宅に持ち帰りただいた苗に無事芽がつき、育つのが楽しみですね!

ちなみに「何度も練習!」という園主の言葉で、練習用にと台木をご購入された方もいらっしゃいました!

★ご参加いただきましたお客さの声★

「初めてバラの芽接ぎを体験しましたが、作業そのものは単純だけれど慣れないとなかなか手間取ってしまう。プロの方は1日数百本もやっているとの事だったので、その熟練の技は素人にはなかなか得ることは難しいと思ったが、楽しかったです。」

「ずっと接ぎ方が気になっていたので、やり方が分かって勉強になりました。」

「どうやって苗が出来るのか体験でき、とても興味深く勉強になりました。」

「とても貴重な体験をありがとございました。バラの育成の楽しみ方として、新たな可能性を教示いただきさらに楽しみが増しました。」

「冬に切接ぎをやりましたが、20本中2本のみでした。芽接ぎの方が簡単でいいなと思いました。社長の丁寧な説明も分かりやすく良かったです。」

「芽接ぎを初めて知り、自分でもできるのだと感動しました。この作業を忘れないように家でもやってみたいです。」

「難しかったですが2ヶ月後にしっかりついてくれるといいなと思います。」

「興味はあったのですが、どこでどのようにやっているのか分からず、メールで知って参加しました。全く知識がなくても頑張ればできそうな気になりました。細かい説明と実践がありがたかったです。」

「実際に作業させていただき、動画では分からなかったコツがよく分かりました。」

「初めての芽接ぎ体験楽しかったです。ネットの画像では見たことがありましたが、実際やってみてバラを育てていらっしゃる方の大変さが分かりました。家でもやってみようと思います。」

「自分にとって未知の領域の芽接ぎのやり方を学べたことは、貴重な体験になりました。」

「芽接ぎ初体験、楽しかったです。スタンダードローズを作りたいと思っていたので、良い台木が出来たらチャレンジします。」

「すこし難しかったですが、大変楽しくできました。」

「実際に手を動かす講座でとても勉強になりました。自宅でも試してみたいです。」

ご参加いただきました皆様、お疲れさまでした!

-

【2026年春苗!】ただいまご予約受付期間中です!

いつもご利用誠にありがとうございます!お知らせ

ただいま、2026年(令和8年)の春苗ご予約を承っております♪

ぜひご利用下さいませ!

photo TAILWIND.Tomohisa WATANABE

photo TAILWIND.Tomohisa WATANABE

目次

●お届けも、店頭受け取りもお渡しは4月以降、直売所オープン期間内です

●例年のお届け時期の目安

●春の直売所受け取りのお客様

●追加のご注文は3月10日受付分まで同梱可能!

●篠宮バラ園が4月5月6月しか販売していない理由

ご配送のお客様、お届けはバラにとって一番良い時期の4月~5月頃の予定です。こちらは一般的に他社様では冬にお届けすることが多い、大苗も含めて春のお届けです。お届けも、店頭受け取りもお渡しは4月中旬以降(予定)です

ご配送の場合、基本的にはご予約順でのお届けとなります。例外として株によっては生育がゆっくりなものもありますので、その場合はお届けが遅くなることがございます。商品の特性上ご理解の程宜しくお願いいたします。

●12月予約開始日~1月にご注文のお客様⇒4月中下旬ごろのお届け

●12月予約開始日~1月にご注文のお客様⇒4月中下旬ごろのお届け【例年のお届け時期の目安】

●2月~4月にご注文のお客様⇒4月下旬~5月ごろのお届け

●5月~6月にご注文のお客様⇒ご注文から約2~3週間以内に出荷

※上記は目安となります。気候や苗の生育状況、ご注文状況により、前後する場合がございます。

※ご旅行などで一定期間ご不在の場合や、寒冷地にお住まいで5月以降のお届けをご希望のお客様はご注文時の備考欄にてお知らせください。

春の直売所受け取りのお客様

春の直売所にご来店予定のお客様も、お決まりの苗がございましたら、苗の事前予約がおすすめです。

人気の品種は12月のご予約開始日に完売します。もし、「この品種が良い!」と既にお決まりでしたら事前にご予約下さい。

春の直売所にご来店予定のお客様も、お決まりの苗がございましたら、苗の事前予約がおすすめです。

人気の品種は12月のご予約開始日に完売します。もし、「この品種が良い!」と既にお決まりでしたら事前にご予約下さい。

ご予約は通常のネット通販と同様に、ご希望の商品をカートに入れお買い物手続きを行ってください。

配送先の選択、お届け先を選択するという画面が出て参りますが、こちらにはご注文者様のご住所をご入力下さい。次の画面の、お支払方法とお届け方法の項目になりますと、それぞれ店頭支払い、店頭受け取りを選べるようになっておりますので、こちらよりお願いいたします。

お受け取りは4月中旬から5月ごろとなりまして、ご注文いただいた苗が太くしっかり成長したお客様より、お受け取りのご案内をメールにて差し上げております。

※ご参考に…前回の春の直売所の様子

追加のご注文は3月10日受付分まで同梱可能!

12月の予約開始~3月10日までのご注文に限り、追加のご注文をおまとめすることが出来ます。その際は、通常通りwebよりご注文いただき、ご注文手続き時の備考欄に「追加注文」とご記入下さい。※ご記入がない場合はおまとめできませんのでご注意ください。

12月の予約開始~3月10日までのご注文に限り、追加のご注文をおまとめすることが出来ます。その際は、通常通りwebよりご注文いただき、ご注文手続き時の備考欄に「追加注文」とご記入下さい。※ご記入がない場合はおまとめできませんのでご注意ください。

スタッフが確認でき次第、複数回のご注文を1つにおまとめいたします。

3月11日以降のご注文につきましては、バラのシーズンに入り大変多くのご注文をいただきますため、恐れ入りますがおまとめ・同梱ができません。それぞれのご注文ごとに、送料、決済手数料が発生し、それぞれ別のご注文として順次出荷させていただきます。

なお、例年冬の大苗や裸苗のお問合せを多数いただきますが、当園は春の時期にしかお客様に販売・お届けをしていません。 その理由を動画にて詳しくご説明いたしましたので、ぜひご覧くださいませ。篠宮バラ園が4月5月6月しか販売していない理由

▶▶▶YouTube動画…篠宮バラ園が春しか苗を販売しない理由

photo TAILWIND.Tomohisa WATANABE

photo TAILWIND.Tomohisa WATANABE

2026年春苗もどうぞよろしくお願いいたします♪

-

大きく伸びすぎたバラをフェンスに誘引しました ピエールドゥロンサール,プラムパーフェクト

篠宮バラ園スタッフがお客様のお宅のバラのお手入れに伺います!お手入れ部隊

今回は大きく伸びすぎたバラをフェンスに誘引しました! ご依頼内容

ご依頼内容

「小さな庭に植えたバラが大きくなり、どのようにお手入れしていいのか悩んでおります。剪定をお願いいたしします。お手入れができずピエールドゥロンサールが伸び放題、鉢植えのプラムパーフェクトが大きくなりすぎてしまいました。」

ピエールドゥロンサール・プラムパーフェクトのどちらとも縦に大きく伸びていました。

つるバラのロンサールはもちろんですが、プラムパーフェクトは本来はフロリバンダローズ。こちらもぐんぐんと空へ向かっていました。

左がロンサール、右がプラムパーフェクト

左がロンサール、右がプラムパーフェクト

お手入れスタッフより

ピエールドゥロンサールは家の壁面に誘引する予定でしたが、地植えされている位置と壁との間に通路があるため、フェンスに誘引しました。縦に伸びてしまった太い幹を大きく横に倒しフェンスに誘引するのは、お手入れチームの腕の見せ所。ダイナミックに横に倒しました。

▶▶▶参考YouTube動画 【沢山咲かせる】つるばら誘引&質問

また、フロリバンダのプラムパーフェクトは地植えにする予定でしたが、鉢植えで置いてから2年以上経ち、鉢外に飛び出た根が地面に張ってしまっていました。作業時まだ秋でしたので根を触るリスクが高く、鉢から出すことはかないませんでした。

また、フロリバンダのプラムパーフェクトは地植えにする予定でしたが、鉢植えで置いてから2年以上経ち、鉢外に飛び出た根が地面に張ってしまっていました。作業時まだ秋でしたので根を触るリスクが高く、鉢から出すことはかないませんでした。

また、枝がせっかく2m近く伸びているため、その枝を大切に、つるバラのように横に倒して誘引できると判断。あえて剪定せず、誘引しやすい鉢の向きを慎重に探しながら、ピエールドゥロンサールと同様にフェンスに誘引しました。

状態により四季咲き品種をつるバラのように誘引できることに、お客様も驚かれていらっしゃいました。

開花時のお写真をお送りいただきました!

お客様から「春には沢山の花が咲き、ご近所の方にも喜んでいただけた」というお声をいただきました!

お客様から「春には沢山の花が咲き、ご近所の方にも喜んでいただけた」というお声をいただきました!

この度はご依頼いただきありがとうございました!

-

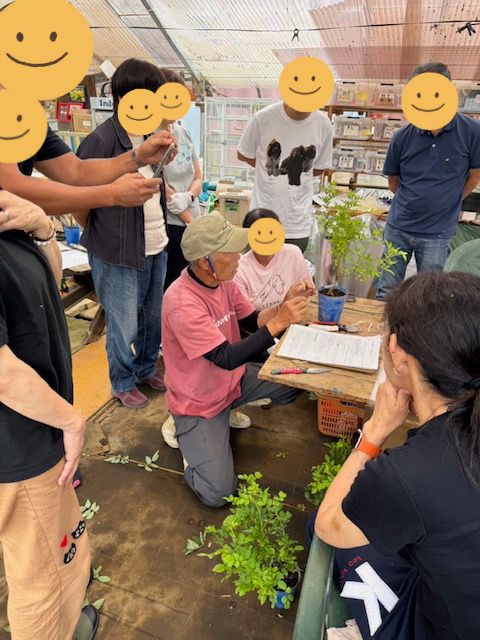

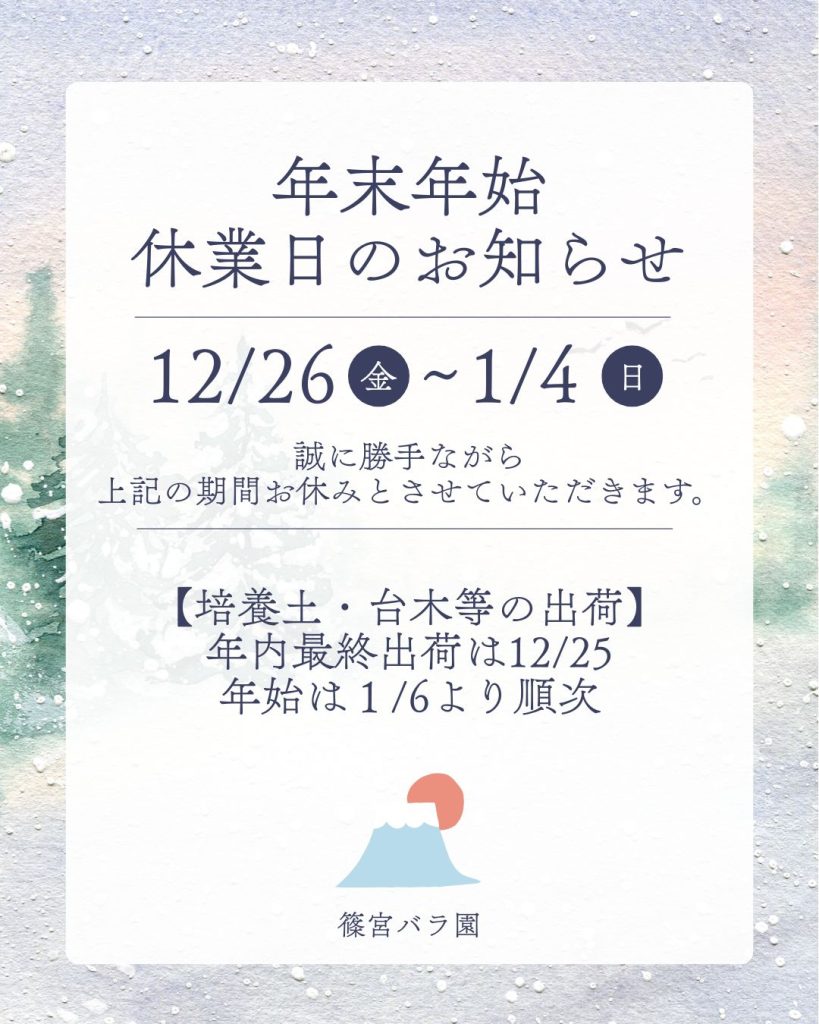

【お知らせ】年末年始休業のお知らせ

お知らせ 平素より篠宮バラ園をご利用いただき、誠にありがとうございます。

平素より篠宮バラ園をご利用いただき、誠にありがとうございます。

以下の日程を年末年始休業期間とさせていただきます。

休業期間

2025年12月26日(金)~2026年1月4日(日)

※26年春苗のインターネット注文はこの期間中も承っております。

※この期間中にいただきましたお問い合わせ、FAXでのご注文は1月5日(月)以降、順次対応させていただきます。

※ご注文いただきましたオリジナルグッズ、台木、培養土等も1月6日(火)以降、順次出荷いたします。

期間中はご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い致します。 -

2025年春苗をご購入いただいたお客様の声3

・数年前から毎年購入しています。届く苗が元気モリモリです。 我が家は園主押しでいっぱいです! いつも大苗ですが、欲しいのが新苗であったので良かった!レッドキャスケードは来春購入!!お客様の声

・バラが大好きでバラ関連のユーチューブをよく見ているのですが、その中で篠宮バラ園さんのユーチューブでレッドキャスケードをかなりおすすめされているのを拝見しまして、ぜひ育ててみたいと思ったので注文をさせていただきました。

レッドキャスケード

レッドキャスケード

・園主の人柄が信頼できると思ったからです。

・薔薇専門店だから

・以前より動画を拝見いたしておりました。園主様のお人柄や、スタッフの方々の、栽培する私たちへの細やかな配慮、目線にそったご質問内容など、楽しくてわかりやすく、家族といつも楽しんで拝見しております。バラ苗のために、日頃からのわたしたちの計り知れないところでの地道な作業など、思いを馳せます。園主様並びにスタッフの皆様がた、くれぐれもご自愛くださいませ。 また会員登録にあたり何回もご親切に対応してくださり改めて感謝申し上げます。

・初めてバラの栽培をしてみようと思って調べていましたが、購入者の評判が良かったのでこちらに決めました。

・美しいだけでなく、瑞々しく健康なバラを届けてくださるにちがいないと思えたからです。 20年ぶりにガーデニング欲が再燃。そして突然バラが欲しくなりました。 バラは難しいという考えがあったので、ともかく勉強にといろいろなサイトやSNSを見ていたとき、篠宮バラ園さまに辿り着きました。YouTubeなどで過去発信しておられた物も拝見するなかで、篠宮バラ園さまのバラをお迎えしたいと思いました。本当はバラ園までお伺いしたい…それが叶わないので、ギリギリ営業期間内にオンラインでお買い物できてとても嬉しいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

・2年前に直売所に行き、元気に育っている苗を直に見て、品質を確認することができました。去年は通販で苗を購入し、幹・葉がしっかりした立派な苗が届きました。信頼できる生産者さんだと確信しております。

5月上旬ごろの様子

5月上旬ごろの様子

・品揃えが良いから

・前回購入したのでまたお願いします

・バラを栽培したくてはじめて那須のバラ園に行きました。あまりの品種の多さに何を選んで良いか全くわかりませんでしたが、花芽がとても多かったのでアイスバーグとリラトロプフェンを選びました(藤色のリラと思って買ったら違うリラのようでした) その後、ユーチューブを拝見し解説される篠宮園主の説明がとても分かりやすかったのでこちらを選びました。家内がオレンジのバラを楽しみにしています。よろしくお願いいたします。

・YouTubeで拝見し信頼がおけそうな印象でした。

・いつも、ありがとうございます。丈夫な苗を販売してくださっているので、安心して育てられます。

・YouTubeを見てファンになりました。とても信頼できるバラ屋さんだと思いました。 初めて購入させて頂きます。 とても楽しみです!

・篠宮さんを信用しています。 今年も直売所に行けませんでした。いつか実物を見て買いたいです。

・3年くらい前にも父親の誕生日にそちらで苗木を購入させていただきました。 とてもいい苗で、梱包もしっかりして下さっていたと両親から聞きました。 高齢の父が成長を楽しみに育てており、今年も綺麗に咲きました。 また苗木の購入するにあたり、ぜひ貴園でと思い注文させていただきます。

・2年前、父の日ギフトで購入させていただきました。とてもきれいなバラが咲いて家族みんなで癒されてます。今年も父の日にバラを贈りたいと思い、贈り物としてちゃんとしたバラを贈るなら篠宮バラ園さんだと思いました。

▶▶有料ギフトラッピングについて

・バラの苗が健康的で、安心して購入できるからです

・以前購入したバラの苗木が本当に素晴らしく成長してデイサービスに来られる高齢者の皆さんの評判がとてもいいからです!

・他社では販売してなかった。HPは見やすいとはいえないが、実直に商売されてる様に感じて、丁寧な苗が届きそうだから。

・テレビを見て。

・以前も注文していて安心だから。

・とても信頼しております。過去に購入した苗も毎年元気に咲いています。

・初心者の私でも、楽しみながら、育てることが出来る、又薔薇も素敵に応えて咲いてくれますので、力を抜いて薔薇をそだて、楽しんでます

・欲しい薔薇があり、丁寧な文面と安心感からです

・YouTubeの説明がとても丁寧で良い苗だと感じました ちょうど遅咲き品種を探していたのでタイミングが良かったです

・今まで何度か購入させていただいて、全部元気に育っているからです。

・知り合いのバラ愛好家の方からの勧めです。

・丁寧な解説で、初心者や不器用なタイプの人間でも薔薇を育てられるような心遣いに感謝しています。 苗も、他社で購入したものより、安定して育っていてくれています。

・品質が良いと伺いました。また余所にない品種(ラガーフェルド)が欲しかったので。 YouTube拝見してます。これからも参考にさせていただきます。

ラガーフェルド

ラガーフェルド

・いつもYouTubeをみていて、いいなぁと思っていたから

・Youtubeで生産農場の様子を拝見して、品質の高さやこだわりを感じたので、篠宮バラ園さんから購入してみたいなと感じました。

・篠宮バラ園さんは種類が豊富でウェブサイトを見ているだけで楽しいです。数年前に苗を2つ購入しましたがとても良い苗で綺麗な花を咲かせています。

・信頼しているから。

・大苗が6号ではなく7号で安心感がある

▶▶ブログ記事 Q.なぜ篠宮バラ園の2年生苗は、6号鉢ではなく7号鉢?

嬉しいお声、本当にありがとうございます!!!

photo TAILWIND.Tomohisa WATANABE

photo TAILWIND.Tomohisa WATANABE